Donde el agua guarda secretos: mitos y tragedias de la Presa Santa Elena

A los siete años soy un terrible engendro. Chipil y mimado. Un niño gordito y prieto, entre pinacate y cuervo, que ya sabía medio leer. Al menos a la familia Burrón y a Kalimán sí les entendía.

En el primer año de la primaria me aburría soberanamente. Sentado en aquellos mesabancos de madera fosilizada, compartida con otro compañerito, con mi carota de fingida atención a la maestra. Me entretengo molestando a mis compañeros, tirándoles bolitas de papel, humedecidas en saliva, usando como cerbatana una pluma vacía. Robándoles sus tortas. Dibujando a mis camaradas. En papel y sobre sus rostros.

Beatriz, mi maestra del primer año, es un pan de Dios. Nos trata con paciencia y cariño. No se enoja por nada. Somos como sus hijos. Mi mamá dice que es porque su novio la dejó plantada en el altar el día de la boda. Por eso sus ojos son de golondrina a punto de emigrar. Somos los hijos que hubiera tenido de haberse casado. Tenía como cuarenta años pero ya parecía una ancianita en sus modos y tristezas.

La cosa cambia al enfermarse mi maestra Beatriz, ¿la tristeza es una enfermedad? Es sustituida por una maestra, hija de la jefa de zona, ahijada del secretario de Educación. Es una maestra a la antigua, de la vieja escuela de la prehistoria. De los que escaparon tras la caída del Tercer Reich. Maestra cavernícola. Maestra de luto riguroso en negro corazón. Uniforme y rostro de celadora de campo de concentración. Para ella, la letra con sangre entra. Y aplica el castigo a placer y sin distingos. Experta en el manejo ninja de la regla de madera de palo de Brasil, la madera más dura del mundo.

Goza en surtirte a reglazos en la palma si rompes sus estrictas y castrenses órdenes. O aunque no las rompas. El sadismo no necesita de invitaciones. A la menor falta, hasta por el vuelo de una mosca, amerita fiero reglazo. Educarnos le llama ella.

La seño ogro, como le pusimos a espaldas de sus enormes y anchas espaldas ogrinas. Encarna la peor de nuestras pesadillas infantiles. No tarda en escogerme como su víctima favorita al descubrir que soy zurdo, siniestro. Desde que recuerdo soy macano, izquierdoso. Es natural y normal para mí. No me siento diferente, ni raro, eso sí, batallo en algunas cosas: cortar con tijeras, escribir torcido en las libretas. Abrir abrelatas. Y en el cambio de velocidades en un auto de Fórmula Uno.

A la maestra se le mete en la cabeza que lo mío es pura mala maña. Escribo con la zurda porque soy un escuincle chipil y consentido. Según la ogro, soy un escuincle mimado berrinchudo al ser hijo único. ¡Ah!, ella se encargará de corregirme, de enderezarme, por la buena o por la mala. A reglazo limpio. Así me rompa el lomo a huetazos me quitará la zurdez o deja mi cadáver en el intento. Es el inicio del infierno de mi zurdez.

Su primera medida para corregir mis malabares y mañas zurdinas, es simple y macabra. En los ejercicios de escritura me amarra la zurda a la espalda. Me hace manita de puerco, la ata con un cordón. Me obliga a usar la derecha para todo. Escribo con la derecha. Me rasco con la derecha. Me pico la nariz con la diestra. Soy un derecho chueco a fuerzas.

Las siete horas en la escuela ando con la mano amarrada. No me deja salir al recreo, no vayan a cuestionar sus torturas inquisitorias, aunque siendo retoño de la inspectora, si se dieron cuenta no rechistaron.

En el salón, encerrado, medio muerdo mis tortas para comérmelas a una mano. Y lo peor es ir al baño, batallo horrores para sacarme el tilín al orinar. ¡Ay de mí!, si se me ocurre recurrir a mi zurdez, rauda y veloz, el reglazo en la mano. La vieja tiene un tino y una brutalidad, pavorosas. Mi mano se me hincha como guante de béisbol. La escondo al llegar a mi casa. Tengo mucho miedo. Muchas ganas de chillar. La ogra es la pesadilla de la escuinclez zurdiana.

Son los ocho meses más terroríficos de mi corta vida. Vivo atemorizado. Comienzo a odiar ser zurdo. A considerarme un ser del averno, siniestro y malvado. Quisiera dos manos derechas. Aborrezco ir a la escuela, a mí que antes me encantaba, sobre todo los recreos. Ahora mi madre batalla para levantarme. Invento enfermedades para quedarme en casa. Obvio que ante mamá Gestapo no funcionan. Me obligan ir al infierno.

Me la paso tristeando mi tragedia. Pusteco y apachurrado. Obligado a quedarme sentado en mi banca. Mis dos tortas me miran extrañadas de que no les hinque el diente. Mi apetito me ha abandonado. Estoy tiriciento. Ya ni mis libros de Julio Verne hojeo. Me arde la muñeca izquierda de tenerla doblada y amarrada.

Mi madre sospecha el día que por tercera vez consecutiva regreso con mis tortas de huevo con chorizo intactas. Es más, a mi gansito nomás le quité lo de encimita. Se preocupa. Con mi fama de tragón comefrijoles, no es normal mi tiricia. Al principio piensa que estoy enfermo. Me unta VapoRub. Me arropa, me acuesta temprano.

Yo de plano solté el berrido de becerro lastimado. En un interrogatorio mamá gendarme atila donde la Gestapo le queda corta, me hace confesar hasta lo que no he hecho. Confesé travesuras pasadas y futuras. Le cuento de mi tragedia de ser zurdo. El infierno que vivo gracias a la ogro.

Me voy a la cama con la advertencia de que mañana mi madre María Cristina, de 25 años, nacida y crecida en las vecindades de la calle Costa, mujer brava, me acompañará para una “charla educativa” con mi maestra.

Conociendo a mi jefita, será la tercera guerra mundial. Hasta mi papá, ex paracaidista de la Fuerza Aérea Mexicana, le tiene miedo a mi mamá al brotarle el barrio.

Irá a conversar con mi maestra. Voy a hablar con tu maestrita, mijo. Tú deja de tener miedo. Me estremezco al escuchar el tono con que le dice. Esa noche soñé con Godzilla destruyendo la escuela.

Al día siguiente me acompaña del barrio de Guadalupe a la Lorenzo Rojas 11, en silencioso ritual Samurái a punto de convertirse en sanguinario guerrero.

Mi madre ya no es mi madre. Se convierte en Atila, la destructora. Por donde pisamos no vuelve a crecer la hierba. Las flores se marchitan al pasar junto a ellas. Las vecinas que barren la calle, presurosas se encierran en sus casas, abrazando a sus escuincles. Se encierran a piedra y lodo.

El cielo se nubla y niebla, Dios mismo se esconde y un viento negro se desata. Es madre Atila, la destructora. Madre Atila, la máquina asesina. Madre Atila, la comeogras.

Caminamos en marcha marcial como cuando París fue tomada por los nazis. Cadáveres de pájaros van cayendo a nuestro paso. El trayecto es un río de sangre y devastación. Ideo mentalmente planes para no llegar a la escuela. Tirarme a la Acequia antes de enfrentar a mi torturadora. Ojalá que el mítico Santo, enmascarado de plata, viniera a rescatarme.

La malvada mentora, de unos cuarenta años, treinta kilos más que mi santa madrecita y quince centímetros más de estatura. David contra Goliat.

En la escuela, los grupos se van metiendo a sus salones. La ogro regla en mano, azuza a mis compañeros a enjaularse a nuestro salón como prisioneros de campo de concentración. La obedecen sin rezongar.

Maestra, ¿que usted le amarra la mano a mi hijo, por ser zurdo? Pos’ a chingar a su madre… No termina la frase mala mañ..., dos sendas, raudas, velocísimas cachetadas. Al mejor estilo del Muhammad Alí, alias Cassius Clay, el de danza como mariposa y pica como abeja, tumban a la ogro patas arriba, igualita a King Kong cayendo del Empire State.

Dicen que el temblor se sintió en China. El Pentágono gringo prende sus alarmas ante un posible ataque atómico de los rusos. Y desde las alturas, mi madre le advierte a una noqueada ogra, desparramada en el piso: a mi hijo nomás yo le parto su madre, para eso lo parí, vieja hija de su pincheputamadre. Si me lo vuelve a tocar, vengo y la arrastro de las greñas por todo el patio. El patio medía sus buenos cien metros o más.

Las acciones de cachetearla no duran ni treinta segundos. El mundo vuelve a girar, a ponerse en movimiento, mi María Cristina, campeona mosca, ha noqueado a un peso pesado sin siquiera despeinarse.

Desaparece por el arco del triunfo de la entrada. Suenan las fanfarrias del triunfo. Cae una lluvia de flores regadas por angelitos celestiales. El sol sale y sonríe. Renace la primavera. Dios nos ama a todos. Y yo, pequeño César, me comporto como enorme pavorreal, pavoneándome sin recato ni pudor. Ni Alejandro Magno se hinchó de orgullo tan orgulloso.

Mis compañeros me levantan en hombros, entre vítores y hurras. Damos vuelta olímpica al Coliseo patio. Me colocan una corona de olivo. Me nombran hijo predilecto de la escuela. Se me otorgan la cruz de hierro y la medalla púrpura del Congreso. El Presidente me felicita vía telegrama.

La ogro no vuelve a amarrarme la zurda. Ni a tocarme con la mirada. Pero el daño está hecho. Provoca un corto circuito en mi cerebro. Dislexia me dice un psicólogo en secundaria. Reaprendo a escribir con la zurda pero también con la derecha. Me convierto en un paria ambidiestro. No pertenezco al mundo de los normales. Reprobé el año.

El día que me entregan la boleta de calificaciones, la ogra recoge sus cosas en una caja, mirando temerosamente para todos lados, esperando el fin del mundo.

Afuera del salón, miembros de élite de los boinas verdes, la custodian, armados hasta los dientes. Un helicóptero de última generación, sobrevuela la escuela. Afuera hay tanquetas.

Luego se sabe que la ogro pidió su cambio de plaza a Siberia. Y es que la gente del barrio de Costa tiene fama de mala sangre. Y de vengativa. ¡Dios salve a los zurdos!

Espacio Libre México

El dueño de una mansión de 300 millones y 34 propiedades con prestanombres… ¡quiere demandar a Sheinbaum por “difamación”!

El ‘júnior tóxico’ quiso vender represión donde hay libertad

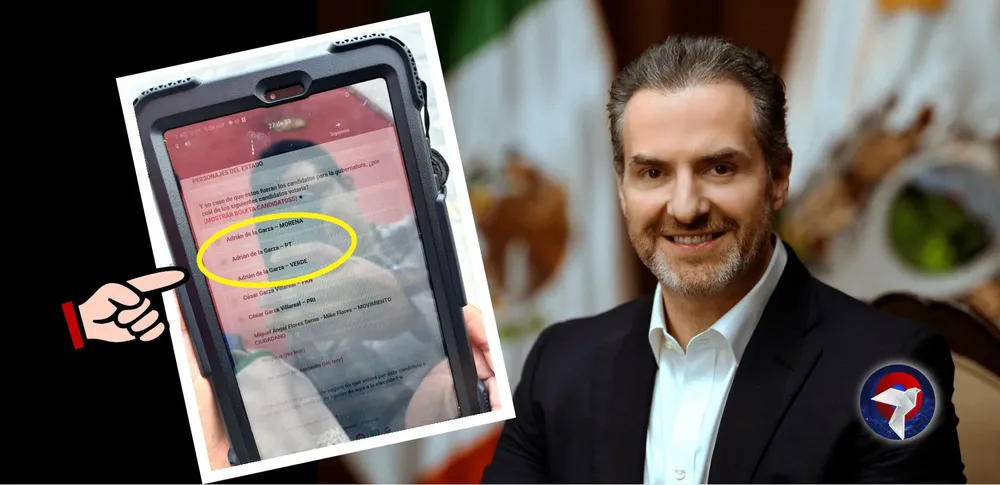

Morena tiene una aprobación del 48% en el estado más conservador del país

Sheinbaum responde al clasismo de Salinas Pliego

Sheinbaum desnuda el poder mediático del viejo régimen